インタビュー記事を投稿しました

優雅で多彩なフランス音楽の愉しみ

出演者プロフィール

佐野晃大

4 歳よりピアノを始める。2019 年より渡欧しウィーン市立音楽芸術大学大学院ピアノ演奏科修士課程にてJohannes Kropfitsch 氏に師事。最優秀の成績で卒業実技試験を修了し表彰を得る。また、ポーランド・クラクフに通い、Anderzej Pikul 氏に薫陶を受ける。 第12回ダルムシュタット・ショパン国際ピアノコンクール(ドイツ)、セミファイナリスト。 現在は同大学院の歌曲伴奏科修士課程に在籍しRalf Heiber、Birgit Steinbergerの両氏に師事。Linda Watson、Ian Bostridge、Adrian Eröd 各氏など世界的に著名な歌手の元で研鑽を積む。ヴァイオリニストYehudi Menuhin創設の慈善団体Live Music Nowのメンバーとして、オーストリア国内の社会福祉施設で定期的に演奏を行う。 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン交響楽団、ミラノ・スカラ座管弦楽団らの様々な楽器奏者と共演を重ね、ウィーンを拠点に、ポルトガル、リトアニア、中国など国際的に活動を広げている。公益財団法人野村財団奨学生。 これまでに横山幸雄、田中美千子、川田健太郎、Giuseppe Mariotti、長松谷幸生の各氏に師事。

新田僚

3 歳よりヴァイオリンを始める。桐朋学園大学音楽学部を経て、同大学研究科および桐朋オーケストラ・アカデミー修了。 モーツァルテウム夏季音楽祭、パシフィック・ミュージック・フェスティバル(2016)、Music Master Course Japan(2019)などに参加し研鑽を積む。バルセロナ交響楽団、シンガポール交響楽団などの海外オーケストラに客演奏者として出演。 2024 年度にはフランス・リヨンに1年間留学し、ジェニファー・ギルバート氏に師事。留学中、5ヶ月間国立リヨン管弦楽団の契約楽員を務めた。リヨンにてデュオリサイタルを開催。 これまでに小林武史、佐藤明美、辰巳明子の各氏にヴァイオリンを、加藤知子、藤原浜雄、藤井一興の各氏に室内楽を師事。現在、東京都交響楽団ヴァイオリン奏者。

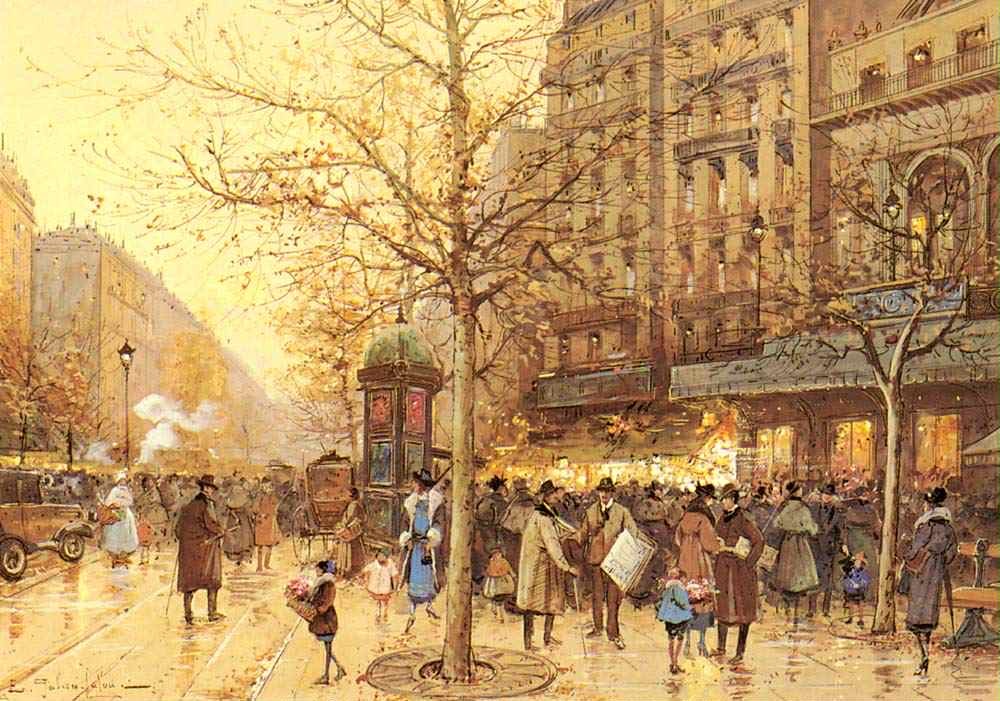

繊細な光、柔らかな空気、どこか詩的で余白のある音の世界——

印象派をはじめとするフランス音楽には、独自の美意識が息づいています。今回のプログラムでは、そんなフランス音楽の魅力を、新田さんと佐野さんのデュオが多彩な選曲で紡ぎます。

Q. 今回のプログラムは「フランス音楽」がテーマですが、おふたりはこの国の音楽にどんな魅力を感じていますか?

新田: 印象派以降のフランス音楽には、音と言葉のあいだをたゆたうような曖昧さや、繊細な色彩感があり、どこかウィットに富んでいながら、詩のような情感が漂います。 同時代の印象派絵画に共通するような、線のくっきりしない、曖昧な美しさがあり、はっきり語らないからこそ、聴く人の想像を誘う。その余白が魅力だと感じます。

佐野: 洗練された和声感や多彩な色合いへの感覚が大きな魅力の一つではないかと思います。空気中を浮遊するように柔らかく、しかし透明感のある響きが繊細に色を変えながら流れていく、そのようなところにフランスの美学を感じます。

Q. 選曲には「子守唄」や「夢」など、どこか優しく包み込むような作品が多いように感じました。選曲の際に意識されたことや、軸にしたイメージがあれば教えてください。

新田、佐野: メインに据えたプーランクのヴァイオリンソナタは劇的でシリアスな作品ですので、より引き立つよう、前半には静かで詩的な小品を中心に選びました。 フォーレ、ドビュッシー、ラヴェルといったフランス音楽を代表する作曲家の作品に加え、技巧的で華やかなサラサーテの一曲も織り交ぜています。また、後半の冒頭には、プーランクと同じく「フランス六人組」として活躍した女流作曲家、タイユフィールの子守唄を。必ずしも厳密な年代順ではありませんが、印象派から六人組へと移り変わるフランス音楽の流れを、ひとつの物語として感じていただけるよう構成しています。

Q. それぞれの作品に登場する“情景”や“香り”のようなものが、演奏していて浮かぶことはありますか?

新田、佐野: それぞれの作品に触れていると、音楽そのものがこれまで訪れたフランス各地で見た石畳の街並み、古い木の扉のある家々、フランス全土に広がる広大な田園風景などと重なっていく感覚があります。その様な想像を大切にしながら、作り上げていきたいです。

Q. 今回の公演ではヴァイオリンとピアノのデュオですが、お互いの音や呼吸を感じる中で、どんなことを大切にされていますか?

新田: 呼吸を合わせることももちろん大切ですが、それ以上に、相手を信頼し、自分を預けていくこと。探り合いすぎず、共通の音楽を思い描きながら、自然に没頭していく。そうすることで、音楽に生きた流れが生まれると感じています。

佐野: 曲が本来持っている自然な流れを共有することがまずは大切だと感じます。揺るがない大きな枠組みの中で安心感をもって細かな表現に気を配りたいです。共演する相手が次にどんな表現をするのか、奏でられる音色を常に楽しみにしながら演奏できたらと思います。

Q. 演奏される中で、特にお気に入りの曲や、エピソードのある作品があれば教えてください。

新田: プーランクのヴァイオリン・ソナタは、ずっと演奏したかった作品のひとつです。高校生の頃に初めてこの曲を聴いたとき、鬼気迫る激しいリズムや、不意に訪れる翳りのある和音に強く惹かれました。プーランクはヴァイオリンが苦手だったそうですが、詩人ロルカの死に捧げるために、苦心してこの曲を書きました。苦手を越えて心で書かれたからこそ、いまでもこんなにも人の心を動かすのだと思います。

佐野: プログラムのメインであるプーランクのヴァイオリンソナタはフランス音楽の様々な魅力が詰まった宝石箱のような曲ですが、フォーレの小品へもまた思い入れがあります。特に”夢のあとに”は歌曲が原曲で、私は歌曲伴奏も学んでいるためこの曲は何度となく歌手の方々と共演を重ねています。原曲に付けられている詩に想いを馳せながら、新田さんのヴァイオリンの音色と対話していかれたらと思います。

Q. これまでおふたりは国内外で多くの経験を積まれてきましたが、それらの体験が今回の演奏にどのように影響していると思いますか?

新田: フランス・リヨンへの留学中は、語学や文化、絵画、音楽などを通してこの国の感性にたくさん触れました。特に、国立リヨン管弦楽団にてフランス人に混じって一緒に演奏する中で、彼らの独特の間合いや、音色の扱いの繊細さを肌で学ぶことができたのは大きな財産です。その体験は、今回のようなフランス音楽を主題としたプログラムに、自然と息づいていると思います。

佐野: 私の拠点はウィーンですが、ヨーロッパ各地をはじめ様々な文化的背景を持つ演奏家と共演する中で、多くの魅力溢れる感性に触れてきました。今回のプログラムを機にフランス留学をされた新田さんからも新鮮な影響を受けることで、自分の中で育まれた響きや音色の豊かさに一段と幅と深みが増したと感じています。

🎵 最後に、公演を楽しみにしてくださっているお客様へ、一言メッセージをお願いします。

日常を少し離れて、フランス音楽の繊細な美しさや洒脱なユーモアの世界を、ぜひ一緒に旅していただけたら嬉しいです。夢見心地な小品から激しいプーランクのヴァイオリンソナタまで、作品に込められた思いやメッセージを丁寧に紡いでお届けします。どうぞお楽しみに。